「タロットカードの意味は覚えたのに読めない……」というご相談を頂くことがよくあって、このブログでもタロットの読み方のコツなどをお届けしていますが、最近、あるカードのことが読みにくいというご相談を立て続けにいただきました。

あまりにも集中していたので、今回は、その「あるカード」について取り上げてみようと思います。

その「あるカード」とは……大アルカナの法王様です。

タロットの「法王」のイメージ

タロットを学び始めた頃の私は、皇帝と法王の違いがよく分からず、「法王」のカードが出てくると読めなくなることが何度もあったことを、今でもよく覚えています。

カードの意味自体は分かるのですが、なぜか展開の中で読もうとすると意味がつながらず困ったもので、今、レッスン受講生の方から「法王が読みにくいんです……」とご相談を頂くたびに「ホンマに読みにくいよな~」と思わず声が漏れてしまいます。

ちなみに、「法王」の実践的な読み方となれば、指導的な立場の≪先生≫といわれる教師や医者、もちろん、神社やお寺などの宗教的な要素を捉えてみたり

特に≪仕事≫がテーマになるときは、リーダー的存在とはいえ自分が率先して引っ張るといより、後輩や部下にやり方を教えて導く人材育成的な立場やコンサルタントをみることもよくあります。

≪恋愛≫なら、誰かに相談する、ことや、仲介的な立場の人を介してコミュニケーションをとることがアドバイスになることも多いです。

マッチングアプリより結婚相談所の方がいい出会いがある、といったイメージです。

もちろん揉め事なら、仲裁役を介する、という意味での法的処置もありえます。

また初めの頃は違いがよく分からなかった「皇帝」と「法王」ですが、今ではたとえば……

- 皇帝が、自ら動くことで周りを巻き込み直接的に人を引っ張るイメージなら

- 法王は、人を育てることでその人が周りを引っ張れるように導くイメージ

- 皇帝は主体的で直接的に周りを引っ張り

- 法王は客観的で間接的に周りを引っ張る

そんな違いをみることが多くなりました。

でもなぜ、皇帝と法王の違いまで掴めるようになり、またあれだけ苦手だった「法王」が「読めるようになってきた!」と実感できるようになったかといえば……

占いハウスで鑑定を重ねれば重ねるほどタロットの一般的な意味に違和感を覚えるようになり、そこから、タロットの本質的な捉え方を学んだことが大きかったです。

タロットの2つの読み方|実践的な読み方と本質的な読み方

タロットの読み方には「実践的な読み方」と「本質的な読み方」があります。

その二つの違いを明確に分けるとすれば

- 実践的な読み方=短期的に物事を捉える見方

- 本質的な読み方=長期的に物事を捉える見方

といいます。

特に「短期的に物事を捉える見方」は、占いハウスなどの万人向けの鑑定では重宝するカードの捉え方で、現代の日本的な占い方からすれば、圧倒的なニーズはこの見方だと思います。

一方「長期的に物事を捉える見方」はセラピーの要素が強いため、占いとしての万人受けはしないと思います。

けれども、物事の本質から自分自身を見つめていこうとするクライアントには向いていて、うらないばのクライアント様は圧倒的にこちらのニーズが多いです。

また長期的に物事を捉える見方を採用するときは、タロットの本質を覗いていくことは大事で、タロットの本質的な側面にクローズアップしてカードを眺めてみると、実践的な読み方とは少し異なる見方ができるようになります。

タロットの法王の本質的な読み方

タロットの本質的な読み方のひとつに、「数字」に注目する読み方があります。

「法王」の場合でいえば数字の「5」に注目することになりますが、「数字」に注目するとき、下のような捉え方から数字を読み解いていくことをします。

こんな風にです↓

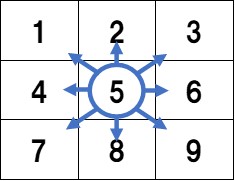

この図のように、数秘の捉え方である1~9までの一桁をグリッドにして数字を並べると、「5」という数字はちょうど真ん中に位置します。

そこから、数字の「5」は「すべての数字とコミュニケートする」と捉えることができます。

ここに、すべての人に道を説く「法王」という人物としての役割が重なります。

また、数字の「5」にはもう少し違う見方もあります。

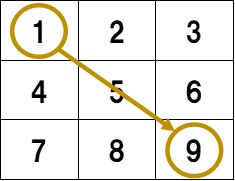

それは、「5」という数字が「1」と「9」の中間にある、ことに注目できるところです。

数字の「1」は始点になっていて、数字の「9」は終点になっています。

そして始点と終点の真ん中にある数字の「5」は、「1」から「9」を直接的に結ぶ場所にいることから

物事の「はじまり」と「おわり」を橋渡しする

と捉えることができます。

時間軸からみると、はじまりの「1」はおわりの「9」より過去にあることから

ここでいう「はじまり」を「古いもの」と捉え、「おわり」を「新しいもの」と捉えなおすと

この数字の「5」は≪古いものから新しいものを仲介している≫とみることができ、ここにも、古くからの教義をその時代に生きる人々へ伝える「法王」としての役割が重なります。

つまり「法王」のカードは

古いものから新しいものへの橋渡をする

ことを表現しているわけです。

そしてこのような見方ができると……数字の「5」がつく「法王」のカードと小アルカナの数字「5」のカード達が云わんとするところの繋がりや、大アルカナの包括性が掴みやすくなるのではないかと思います。

なぜなら

必要なものと不要なものを整理する「ソード5」

残るものと失くすものが共存するなかで失くすものに意識が向く「カップ5」

外にばかり目を向けて現にあるものに意識が向きにくくなる「コイン5」

エレメントの違いから表出される現象は異なってきますが、どの小アルカナの「5」のカードにも共通する本質は、≪現状から変化を促すこと≫にあるわけですから

タロットの絵柄より大事なもの

タロットとは、数字や数字の象徴図形、4つのエレメント思想や、占星学的な知見をもとに≪人の有り様≫を78枚で表現したものです。

そのためタロットカードの1枚ごとに描かれている絵柄は、タロットを構成するこれらの要素を78枚で現すときに最適な象徴絵がその1枚に描かれている、といわれます。

また「象徴絵」というぐらいですから、その絵には、そのタロットが作られた当時の時代背景的なものも多分に含まれます。

なので中世ヨーロッパ時代につくられたマルセイユタロットなどは特に、キリスト教色が強く、また現代ではなじみの少ない皇帝や騎士、女帝などのステイタスある人物が描かれていて

たとえば、大アルカナで数字の「5」を持つカードを象徴的に表すならば「法王」という絵柄が最適だろう、ということでつくられているわけです。

つまるところ……タロットは「絵柄ありき」ではなく、「数字やエレメントなどの構成要素ありき」なのです。

だからもし描かれている「絵」の印象に囚われてしまうと、そこにある本質的な部分に気づきにくくなってしまいます。

タロットの本質的な部分を見ていこうと思えば、タロットに描かれている「絵」ではなく数字やエレメントといったタロットの構成要素を理解していくことが大事になるからです。

タロットが上手く読めずに悩んでいるならおすすめしたい「本質的な読み方」

目先のことに焦点を置いてタロットで占うならば、カードの意味をつなげていけばなんとなく読めるものだと思います。

けれど、目先ばかりに焦点を当ててしまうとそれ以上深く見ていくことができないので、自分と向き合うことやアイデアツールとしてタロットを活かそうとするなら、カードの意味をつなげるだけでは読むことができません。

その場合は、タロットの本質に迫る読み方をしていく必要があります。

もちろん、どっちの読み方が正しくて間違っているとか、どっちの読み方がいいとか悪いとか、そういう話をしたいのではありません。

両方を知っていれば使い分けも活かし方も自由に選べるし、なにより、お客様のさまざまなニーズに応えることができるようになります。

つまるところ……

タロットと親しむなら、どっちの読み方もできる方がお得じゃないですか?!

というだけのことです。

そしてもし今、カードの意味をつなげたり感覚頼みの読み方で行き詰りが出ているなら、数字やエレメントに注目してカードを捉えなおしてみることをおすすめします。

新たな気づきの連続で、その行き詰まりは解消されていくはずです。

また同時に、単なる「占い」の枠に収まることのないタロットの醍醐味を味うことができ、タロットを読むことが今よりずっと面白くなると思います。

タロットがもっと読めるようになりたい、使えるようになってみたい方へ

さまざまな事例を用いて、タロットの読み方から占い方、そして相談者へのお応えの仕方までお伝えしている、動画で学べるオンライン講座を開講中!

- カードから状況打開のヒントを得る方法

- 状況打開策をアドバイスとして伝える方法

を見て頂けるので、タロットで占いをしていくために必要なことを一通り、ご自身のペースで学んで頂けます。

コメント